欢迎来到勾陈一!

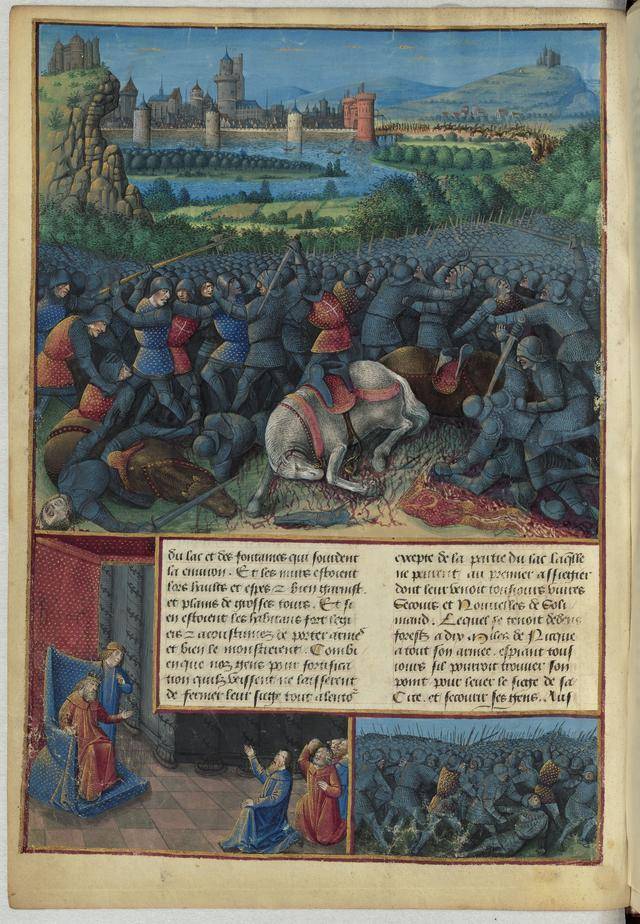

第一次十字军到来后的半个世纪中,很少见到伊斯兰世界坚决一致地回击拉丁人的迹象。耶路撒冷――穆斯林世界中仅次于麦加、麦地那第三神圣的城市,依旧在十字军手中。逊尼派伊拉克、叙利亚与什叶派埃及之间基本的分歧仍未弥合,曾经强大的塞尔柱帝国四分五裂。除去穆斯林偶尔的胜利(尤其是1119年的血田战役),12世纪初期占据主流的依旧是法兰克人的扩张和进攻。但在1140年代,当摩苏尔的阿塔贝伊赞吉(Zengi)与其家族(即赞吉王朝)高举“吉哈德”的火炬时,伊斯兰吉反击的春天终于降临了。

死水微澜

1099年十字军攻陷耶路撒冷以来,历经整整一代人的励精图治,拉丁人总算在黎凡特站稳了脚跟,碎片化的伊斯兰世界无法作为整体对抗生机勃勃的西欧移民,但限于人口和实力的不足,中东的拉丁人同样无力独自发动大规模远征。双方呈现了你中有我、我中有你的胶着态势。

拉丁人是统治本地臣民的精英,但数量上居于绝对劣势。语言差异似乎依旧是区分身份的因素。拉丁人使用的通用语为古法语(拉丁语作为书面语言),虽然一些定居者的确学习了阿拉伯语和其他东方语言(诸如希腊语、亚美尼亚语、叙利亚语、希伯来语),大部分人并未这么做。许多拉丁人居住于都市和沿海的社区――因此与本地农业人口隔绝。在内陆乡村环境下,来自西方的领主们通常居住于单独的庄园宅邸内,很大程度上被切断了与臣民的联系,但分享稀缺资源(例如水资源)的实际需要有时促成了接触的增加。通常而言,小型乡村居民点倾向于保持一致的宗教身份,以至于一个村庄可能由穆斯林组成,另个一个则是希腊人(在部分近东地区至今如此)。然而大型城镇却更加多元化。

因此,法兰克人无疑统治了各式各样的“东方”人民。拉丁人是置身于外,还是融入这十分复杂的环境?根据鲍德温一世国王的随军教士沙特尔的富尔彻1120年代的记载,他们似乎迅速接受了高度的文化互渗:

“我祈求,思忖一下在我们的时代上帝是如何将西方人转化为东方人的吧。因为我们西方人已经变成了东方人。这片土地上的罗马人或法兰克人成了加利利人或巴勒斯坦人。兰斯或沙特尔人成了提尔或安条克市民。我们已经淡忘了自己的出生地。”

关于“海外之地”(十字军诸国的统称)生活的真谛,最引人入胜的资料来源恐怕是乌萨马・伊本・蒙基德(Usama ibn Munqidh)的《沉思之书》。这是一部由一位目睹了12世纪圣地战争的叙利亚北部阿拉伯贵族撰写的故事和秘史集。乌萨马的字里行间充满了对与法兰克人打交道的评论(附带着相关细节)以及十字军国家的生活。他的兴趣几乎总在奇闻异事上,因此,他记载的材料必须谨慎使用;虽然如此,其著作依旧是一座资料宝库。关于拉丁人的东方化问题,他写道:“有一些法兰克人已入乡随俗,并常和穆斯林打成一片。他们好过初来乍到的那些人,但只是特例,不能当作典型。”在其一生中,乌萨马曾邂逅过热衷黎凡特食物以及常去公共浴室(hammam,同时对拉丁人和穆斯林开放)的法兰克人。

乌萨马著作中最令人吃惊的记载之一是他与法兰克人常态化的接触。虽然有一些发生在战争环境下,但许多会面是友好、客气的。这可能是乌萨马高贵出身的作用,但拉丁人和穆斯林建立了友谊也是毋庸置疑的。例如,乌萨马记述了“一位(富尔克国王帐中)受尊敬的骑士渐渐喜欢上与我相处并成为了我亲密的朋友,他称我为‘兄弟’。我们二人情同手足。”虽然如此,《沉思之书》的许多故事中依旧存在弦外之音:一种与生俱来的对穆斯林文化和才智的优越感。以他的骑士朋友为例,当法兰克人提出带着其14岁的儿子回到欧洲以便让男孩接受适当的教育并“获得理性”时,这种优越感便浮现了。乌萨马认为该提议荒诞不经,显示出“法兰克人”缺乏智慧。

另一段乌萨马・伊本・蒙基德看似不太可信的交往是他与圣殿骑士团的亲密关系。据乌萨马说:

“当我拜访耶路撒冷的圣地时,我将前往阿克萨清真寺,它的旁边矗立着一座小清真寺,已经被法兰克人改建为了教堂。当我步入阿克萨清真寺――那里我的圣殿骑士团友人将对小清真寺清场,以便让我能在此祈祷。”

1135年的近东局势

许多对穆斯林臣民待遇的历史争论集中在礼拜权力、经济盘剥等日常问题。在这方面,伊比利亚穆斯林旅行家、朝圣者伊本・朱巴尔(Ibn Jubayr)提供的证据令人颇受启发。在1180年代早期的伟大旅行中(包括北非、阿拉伯、伊拉克、叙利亚),伊本・朱巴尔穿越耶路撒冷王国,在乘船前往西西里前到访了阿卡、提尔。在途经加利利西部的旅程中,他写道:

“沿途是连绵的农田和井然有序的村庄,其居民皆为穆斯林,他们与法兰克人和谐共处。真主让我们抵住了诱惑。在收获季节他们将一半收成上缴法兰克人,并支付1第纳尔又5克拉特(qirat)作为人头税。除此以外,他们未受到过多干预(除了一笔较轻的果树税)。他们能够完全支配自己的房屋和财产。”

这份文献似乎表明一大批本地穆斯林人口在缴纳人头税(伊斯兰统治者也对其非穆斯林臣民征收类似的人头税)和农业税后,相对和睦地居住在拉丁巴勒斯坦。现存的关于同时期伊斯兰政权税收水平的证据表明,法兰克人治下穆斯林农民的处境并不更糟。实际上,伊本・朱巴尔甚至暗示,穆斯林更有可能在法兰克地主处获得公正待遇,而在同一信仰的地主那儿遭受不公。伊本・朱巴尔还记述说,在阿卡和提尔,穆斯林臣民拥有使用清真寺和礼拜的权利。依据如此片段性的证据,无法明确地表明生活在海外之地的全体穆斯林均享有类似的宗教自由。大体而言,海外之地法兰克移民的既得利益是让他们的本地臣民保持循规蹈矩、心满意足,并且当地东方基督徒和穆斯林的生活条件并未造成普遍的内乱与迁徙。以同时代西欧或穆斯林东方的标准,生活在十字军国家的非法兰克人大概没有遭受明显的压迫、剥削或***,相反,还体现出了一种共存共荣的趋势。

产于12世纪据说镶嵌着来自圣地真十字架碎片的圣物匣十字架

让黎凡特法兰克人与穆斯林变得亲善的一种交往模式是贸易。在拉丁人移民的头100年,这里有明确的迹象表明商业活动生机勃勃。来自威尼斯、比萨、热那亚的意大利商人在此过程中成为主角,于海外之地主要的港口和沿岸城市建立了飞地并创造了一道跨地中海的复杂贸易网。这些连接近东与西方的商业动脉,令黎凡特的物产(例如甘蔗、橄榄油)和来自中东、亚洲的珍贵货物得以抵达欧洲市场。到目前为止,源于东方的大宗贸易仍然经由埃及,然而即便是这样,海外之地的经济发展显得格外有利可图:它为诸如威尼斯这样的城市演变为中世纪商业强权铺平了道路;通过税收,它也帮助安条克、的黎波里、耶路撒冷充实了国库。这并不意味着东方的拉丁居民点应被当做欧洲剥削性的殖民地。他们的建立与生存或许部分地仰仗诸如热那亚这样的国家;但他们最初并非是作为经济冒险而创立的。他们同样不为“西方故土”的利益卖命,因为这种情形下产生的财政收入倾向于留在东方。

从穆斯林世界到法兰克黎凡特的地中海港口的货物通道不仅仅对拉丁人举足轻重。它也成为了更广阔的近东经济中的关键一环:与经营东方商队的穆斯林商人的生计息息相关;对伊斯兰大城阿勒颇、大马士革的收入至关重要。这些共同利益产生了相互依赖并促成了谨慎而有规则(因此本质上“和平”的)的交流,甚至在政治、军事冲突升温的时代也是如此。最后,即便正处于圣战中,贸易也因过于重要而无法被中断。

历史学家们常常将1120年当做黎凡特的危机、紧张之年。毕竟,血田战役殷鉴不远,同年的纳布卢斯会议规定严惩跨文化的亲善行为。然而,1120年,鲍德温二世也着手大幅削减耶路撒冷的商业税。据沙特尔的富尔彻(他当时正居住于耶路撒冷)记载,国王宣称:“基督徒和萨拉森人将拥有来去自如、在任何时间向任何人贩卖商品的自由。”依据穆斯林方面的证据,大约在同一时期,伊尔加齐(血田战役的胜利者)废除了阿勒颇的过境税并与法兰克人缔结了停战协定。在两位假定的敌人之间,其亲善程度已无从判定,但双方显然都在竭力地试图刺激贸易。实际上,拉丁人与穆斯林商业往来的进程与范围似乎很大程度上未受到伊斯兰世界中“圣战”热潮的影响。在许多十字军显贵看来,与穆斯林商队互通有无,显然比在战场上刀兵相见更加有利可图。而许多伊斯兰教徒,似乎也将拉丁人的存在视为了理所当然。

就在这波澜不惊的氛围中,一个名叫伊马德丁・赞吉(Imad ad-Din Zengi,1084-1146)的突厥人,却激起了阵阵涟漪。

初露锋芒

暂无评论

本站部分内容来源于互联网,仅供交流学习之用,如有侵权,请联系我们,本站将尽快处理

Copyright(C)2023-2025勾陈一 ALLRights Reserved 勾陈一中文网 版权所有