欢迎来到勾陈一!

朱天文说:“侯孝贤基本是个抒情诗人而不是说故事的人,他的电影的特质也在于此,是抒情的,而非叙事和戏剧。”《恋恋风尘》就是这样一部“情绪大于叙事”的电影,以固定长镜头与空镜捕捉景致,从画面里慢慢渗透出情绪来,绵长的情绪串联起散落的故事,心领神会的观众就能将刻意留白的叙事勾勒完整。

恋恋往事,化作风尘

《恋恋风尘》讲了一个无疾而终的初恋往事。青梅竹马的阿远和阿云,那个逝去年代所独有的淳朴,正如阿远的原型吴念真说的:“我这辈子从来没有牵过她的手”。两人在青涩的爱恋面前都有些羞赧,但在侯导克制的镜头下,这种悸动显得十分隐蔽。

导演似乎有意过滤掉了儿女情长,特地将原有的故事抽筋剥骨一番,抽离出其中紧张、刺激的冲突,剩下些细碎琐事,甚至没有为这个爱情故事安排一个主观镜头,全程以疏离的镜头为我们展现了一种旁观者的视角。

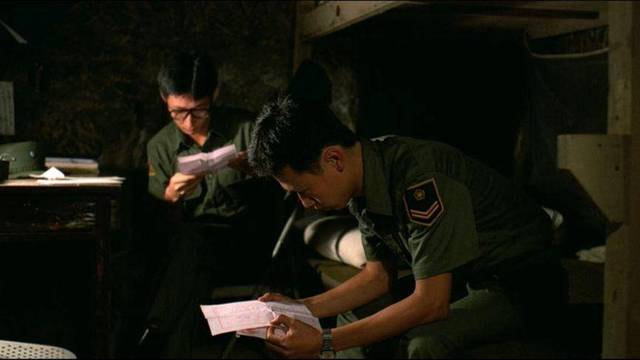

后来收到兵单的阿远参军入伍,天各一方的两人只能书信传情。

据故事的贡献者吴念真说,当时那个女孩交给他一千多个信封,信封上贴好了邮票,写好她的地址,而这些邮票的花销,抵女孩五个月薪水。但是,侯孝贤导演掐掉了这段太过煽情的情节。在故事的后来,阿远没有收不到远方的书信,而他寄去的信件也只得到了“查无此人”的回复,心爱的女孩嫁给了替他们传信的邮差。

但是影片没有沉浸于这种伤感中,镜头很快由阿远的狼狈转为空镜,浓烈的情绪在山林与云霞中渐渐弥散。

山峦田埂,眷恋乡土

《恋恋风尘》里的小镇坐落在绿树环抱的矿山,起雾时,就如“多少楼台烟雨中”那般悠远飘渺。大概是风物太美,导演的镜头舍不得匆匆掠过,所以节奏极为舒缓,甚至会在某一处驻足停留。乡间万物滋养了侯孝贤独特的电影美学。没有过多的语言刻画情节,常用转场空镜头、固定长镜头敏锐地捕捉住悄无声息的情绪,此时无声胜有声。

《恋恋风尘》带着这样一种云淡风轻的调子,配合着阿公絮絮叨叨的闽南语,感觉泥土的芬芳就要溢出画面。

阿远和阿云的祖辈是忠于土地的那代人,他们依山而居,靠山吃山。虽然精心耕作粮食,但收成却全凭天意,当台风肆虐时,就要认栽。阿公说:“要靠人,也要靠神”,这种朴素的信仰不单单指要仰仗自然的恩赐,也是在说,当天灾降临时,农人该怀揣着随遇而安的心情。

血脉的承继,难以延续对土地的忠诚,年轻的一辈开始了背叛土地的旅程,阿远踏上了漂泊异乡的长路。就像在风中飘扬的种子,终会落地生根,在故事的结尾,退伍的阿远归途返乡,重回土地。

阿远的原型吴念真曾说:“人世风尘虽恶,毕竟无法绝尘而去。最爱的,最烦扰的,最苦的,都在这里了。”而他所最爱的,应该和侯孝贤一样,都是他们脚下的那片土地。

青春男女,漂泊万里

“异乡的城市,路边青青照着水滴,引我的悲意……青春男儿,不知自己,要往何处去,漂泊万里,港都夜雨寂寞时。”在台北街头,他们为一位将要当兵的朋友践行,一群背井离乡的人儿情不自禁地唱起了《港都夜雨》。

杨渡在《一百年漂泊》中写道:“酒后茶余,他唱起闽南语老歌‘港都夜雨’,那种沧桑流浪的韵味,会让异乡人流下眼泪。”

当时正值台湾从乡村向城市转型的阶段,阿远和阿云不得不漂泊在台北打工,艰难地游走于乡土与城市之间。虽然离开了乡土,但是难以从土地对他们的捆绑中逃离出来。虽然走进了城市,但费尽全力也只能徘徊在城市的边缘。

影片中常出现一段火车穿梭隧道的长镜头,在光影的浮动下,明暗交替,象征着那代人未知的前程和无法摆脱的迷茫。

火车一如既往地驶过长长的隧道,就像时间的指针有条不紊地走过钟盘,火车停歇的那座驿站见证了台湾的沧海桑田与他们的人事变迁。

但导演并不醉心于描绘这种怀伤,他只是以冷眼旁观的姿态娓娓道来,因为:“在整个变动的大时代里,生离死别变得那么天经地义、不可选择,像河水汤汤而流。”说到底,聚散、漂泊与迷茫都只是风尘里的一粒沙,既微不足道,又身不由己。

暂无评论

本站部分内容来源于互联网,仅供交流学习之用,如有侵权,请联系我们,本站将尽快处理

Copyright(C)2023-2025勾陈一 ALLRights Reserved 勾陈一中文网 版权所有