欢迎来到勾陈一!

齐邦媛曾借居的台大教授宿舍

大学校园中堕落的例子不在少数。同层宿舍拐角的一间,时常传来敲击键盘的嘈杂夹杂着各种咒骂与游戏语言,通过楼道时可以分辨出那声音是来自同一个人。我不知道他的生活状态如何,也不知道他是否会因此翘课,只知道无论白天还是夜晚,我每次经过,他都在游戏中“拼搏”,至少,我不相信这是巧合。

前几日,一个师妹与我讨论关于“新闻理想”的话题,我一时竟不知该说些什么。还记得刚刚选定新闻系时的笃定与兴奋,一年过去了,似乎找不到当时兴奋感觉了,只知道凡事该有热情,倘若热情不够也该认真对待,总而言之,要积极。

反之,如果心冷了,人也就枯了吧,至少会走不动道了。

对知识的纯粹向往

似乎外界环境越复杂,内心对纯粹的东西的追求就越强烈。

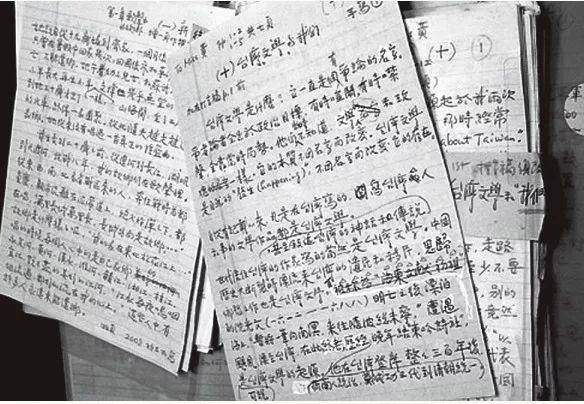

《巨流河》手稿

齐邦媛自呱呱坠地,便在乱世中成长、迁徙、学习…从金陵小学到中山中学,再到沙坪坝、武汉大学、台大、“树林中的圣玛丽”…躯体虽一直在漂泊,但她却终生怀有一颗对知识与文学向往的纯粹之心,当然,这与她在辗转过程屡遇名师也密不可分。

齐在武大初见朱光潜时,他是教务处长,看到她英文基础夯实,便劝其转入外文系,并可亲自任其导师。一条橄榄枝已然伸出,诱导齐邦媛心中文学之苗向上攀登成长,待日后枝繁叶茂。

朱光潜的英诗课对她影响深远,老师在课堂上朗诵华兹华斯,语带哽咽,读罢《玛格丽特的悲苦》竟“取下眼镜,眼泪流下双颊,突然把书合上,快步走出教室,留下满室愕然,却无人开口说话。”

许是没见过老师在课堂上垂泪涕泗,所以我不懂。但是我觉得,无论是在当时还是现在,坦率地表达内心情感都是极其奢侈而遥远的,特别是一位为人师表且名满天下的大学者。所以,姑且认为那是高级知识分子的浪漫吧,我虽不理解,但羡慕 ―― 那种徜徉在知识中纯粹的悲喜。

学生应邀去朱光潜家中喝茶,看园中落叶层积,有人提议打扫,即刻遭到导师制止:“我等了好久才存了这么多落叶,晚上在书房看书,可以听见雨落下来,风卷起的声音。这个记忆,比读许多秋天境界的诗更为生动、深刻。”这是何等的境界呀?在那样的时代,还可设身处地借助现实的意象去体悟文学,“这次第,怎一个‘叹’字了得”!他们那群人的精神层次该是永不会贫瘠的,如此方为大家!

齐邦媛(后右二)与南开校友们

书中另一位与树叶有关的学者是钱穆先生,齐邦媛在台常登其住所“素书楼”前石阶拜访,阶旁是两排台湾不常见的红枫树。只是二人相识之际,钱穆已步入晚年,“我初见钱先生的时候,已是他的红叶阶段,深秋季节,思考的叶片已由绿色转为一种祥和的绚烂,再几番风雨,即将落了。”

在齐邦媛眼中,钱老是一位忧国忧民的7439学者,终生研究历史,用掌面摩挲着古籍与时代的车辙,俯身探寻中国不会亡的依据。他希望国家安定为先,后求进步,切不可贸然求进以伤7439根基,只是,现实与之所想背道而驰,钱老逝世时带着深深的失望。

齐邦媛一生能遇多位如朱光潜、钱穆这等亦师亦友的大家,也得益于其对文学及知识的孜孜以求,这是相辅相成的。在沙坪坝、在三江汇流处、乐山脚下她的眸子如清江水般澄澈,满是对知识的渴望。静坐可读书、可听百鸟鸣,启窗可看佳木成荫、万里山川。在那样无欲无求的环境中求学,还有名师指导,除了对战争的惶恐外,想心有旁骛也难吧。夜里相伴入眠的除了远处的轰炸声,还有耳边的水流与求知的安稳。

如今这种无忧勿扰的学习状态已然难觅,特别是在大学中,周围形形色色的诱惑太多,更令人无法安心去汲取知识。声光电让人目眩神迷,就也不敢奢望去追求书中那种对知识纯粹的向往了。我知道自己不是个例,浮躁俨然成为了当下许多青年的“通病”。

相比之下,倒是有些怀念之前十余年的学习经历:儿时的小学是一个巴掌大的地方,当地政府拨款建了几排房子便是了。一个大队的孩子都到这里上学,也只有很少的学生。老师是当地几位颇有7439的“老学究”,有些根本说不了普通话,汉语拼音更是一塌糊涂,以至到现在我前后鼻音都分不清楚。数学倒是很强,学校常在镇子上数学联考中排到名次。校长摇铃上课,低年级一天两节课,上午下午各一节;高年级四节。碰上农忙,老师们常要回家干农活,便早早摇铃散学。

当时天很高很蓝,学校很小,但是依旧很开心,从不会去担心些什么,除了老师上课要检查背诵,更不会去思考多年后的高考。自己当时个头矮,有些傻乎乎,常被高个子们欺负,但学习倒是有些天赋,也算得认真,便得几位老师偏心。

老年齐邦媛

暂无评论

本站部分内容来源于互联网,仅供交流学习之用,如有侵权,请联系我们,本站将尽快处理

Copyright(C)2023-2025勾陈一 ALLRights Reserved 勾陈一中文网 版权所有